血浆置换技术的分类

血浆置换(plasma exchange, PE),也称治疗性血浆置换(therapeutic plasma exchange, TPE),是采用血浆分离技术将患者的血浆从全血中分离,同时重新补充血浆或代血浆制品,从而清除大分子致病溶质的方法。PE是一种非选择性技术,对血浆中的大、中、小分子溶质均有清除作用。目前的血液净化越来越强调精准,在普通的单重滤过血浆置换的基础上,已发展出选择性清除血浆中的大分子蛋白的双重滤过血浆置换(Double filtration plasmapheresis, DFPP)技术,以及选择性清除胆红素和炎性因子的双重血浆分子吸附系统(Double plasma molecular adsorption system, DPMAS)等。在多种危重症的治疗中,血浆置换技术发挥着重要的作用。

血浆置换技术主要包括离心式血浆置换、膜式血浆置换和吸附式血浆置换。目前离心式血浆置换由于多在血站用于血制品的分离,应用于临床的血浆置换因需要消耗较多的血浆成分,易受血液供应紧张的限制;膜式血浆置换由于方法简单易行,在临床应用较多,但治疗费用昂贵;吸附式血浆置换(应用胆红素吸附柱、活性炭吸附柱、免疫吸附柱、低密度脂蛋白吸附柱等)优点是不必把全部血浆去除,也不必使用置换液,仅去除致病的病理成分,减少置换液引起的不良反应,缺点是成本较高,但这是血浆置换的发展方向。

01离心式血浆置换

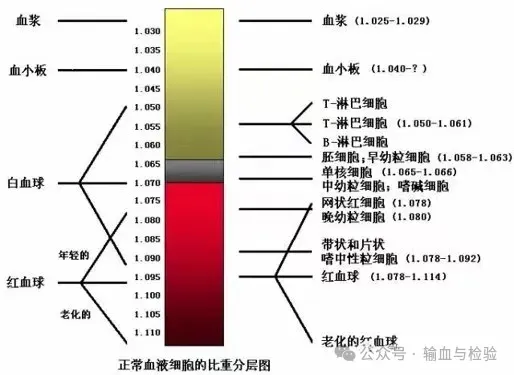

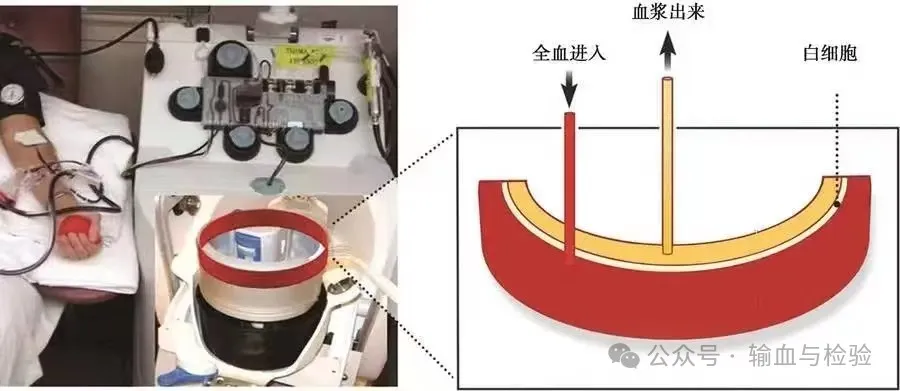

离心式血浆置换采用的是离心分离清除的原理。不同的血细胞及血浆的比重是不同的:红细胞的比重为1.095;血小板的比重为1.04;白细胞的比重因组分不同比重范围为1.04~1.085;血浆的比重为1.027。离心分离即是利用红细胞、白细胞和血浆比重不同的原理,实现血液不同组分的分离清除。采用离心分离进行血浆置换时,含有白蛋白的致病物质与滤过的血浆一起被废弃,因此也需要补充外源性血浆等置换液。离心式血液成分分离机又分为间断流动离心式和连续流动离心式两种。

1.间断流动离心式血浆置换:

这种离心机只需一条静脉通路,先顺时针方向运转,把一定量的血液引入离心容器进行离心分离,移出需要除去的血液成分,然后再逆时针方向运转,把其余的血液成分再经原路回输给患者,待回输完毕后,再进行下一个循环的分离和去除,如此循环进行,直到完成一次TPE。此类分离机的优点是价格相对便宜,只需一条静脉通路就能完成整个操作程序;缺点是成批处理血液,体外循环血量较大,患者呈周期性的低血容量或高血容量。这对一般成年患者来说不是一个主要问题,而对一个危重患者,尤其是儿童患者往往不能承受血容量忽高忽低的变化。

2.连续流动离心式血浆置换:

这种离心机一般要求有两条静脉通道,血液随机器的不断运转从患者一条静脉采出,通过离心分离出需要去除的血液成分,其余成分从另一条静脉回输给患者,如此连续不断,直至完成一次单采或置换术。由于连续流动离心式血液成分分离机分离速度快,分离的血液成分较为纯净,体外循环血量少,血容量变化比较小。就治疗性血浆置换术而言,这种分离机有逐步取代间断流动离心式血液成分分离机的趋势。缺点是机器本身和一次性消耗性材料价格昂贵,限制了它的推广使用。

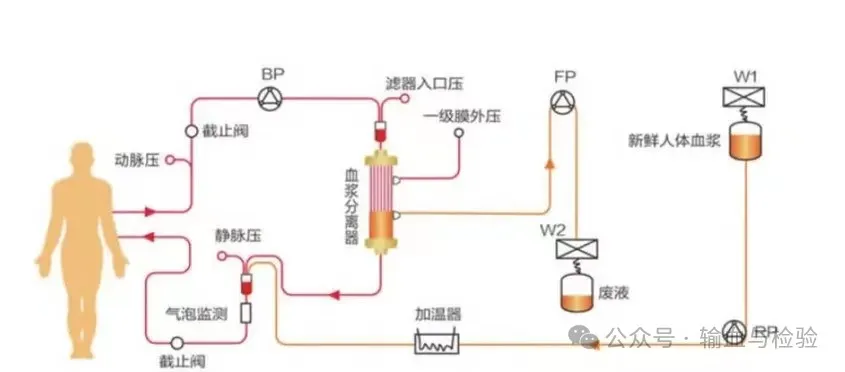

02膜式血浆置换

1.膜式血浆置换的原理:膜式血浆置换采用的是对流的清除原理。膜式血浆置换治疗技术核心为血浆分离器,目前多为高分子聚合物制成的空心纤维型分离器,包括双醋酸纤维素、聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯、聚砜、聚乙烯醇和聚氯乙烯等,这些材料性质稳定、生物相容性好、通透性高。膜上有直径0.2~0.6μm的微孔,截留分子量在1000k~3000kDa,可允许含有致病因子的血浆滤过并弃掉,并阻挡所有血液内的有形细胞成分;为减少血浆的损失,需要补充一定量的外源性血浆或白蛋白等置换液。

2.单重血浆置换技术(PE):是将血液引出至体外循环,使用膜式血浆分离器或膜式血浆成分分离器从全血分离出部分血浆弃去,同时弃去溶于血浆中的各种透过膜孔的成分,以非选择性或选择性方式清除血液中的致病因子,并调节免疫系统、恢复细胞免疫及网状内皮细胞吞噬功能,再补充等量新鲜冰冻血浆或白蛋白溶液等,同时保留不能透过膜孔的血细胞和血小板。与使用血浆分离器进行普通PE相比,使用膜孔径及蛋白筛选系数更低的血浆成分分离器进行选择性血浆置换(selective plasma exchange,SPE),可更多地保留患者血浆内中大分子物质,如凝血因子、球蛋白等。

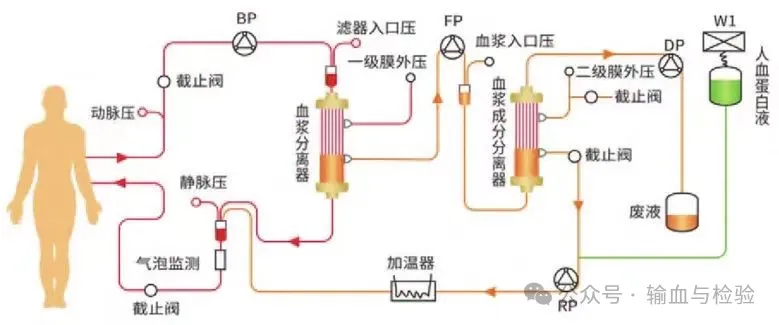

3.双重血浆置换(DFPP):使用膜式血浆分离器分离出血浆,使分离出的血浆流经膜孔径更小的膜式血浆成分分离器,血浆中大于血浆成分分离器膜孔径的分子无法通过膜孔而被拦截,作为废液被丢弃。血浆中小于血浆成分分离器膜孔的分子通过膜孔并汇入静脉端血流回到体内。DFPP可清除血浆中分子量较大的致病物质,如抗体、抗原、免疫球蛋白、免疫复合物、脂蛋白等。

双重血浆置换模式图

4.血浆吸附(PA)及双重血浆分子吸附系统(DPMAS)

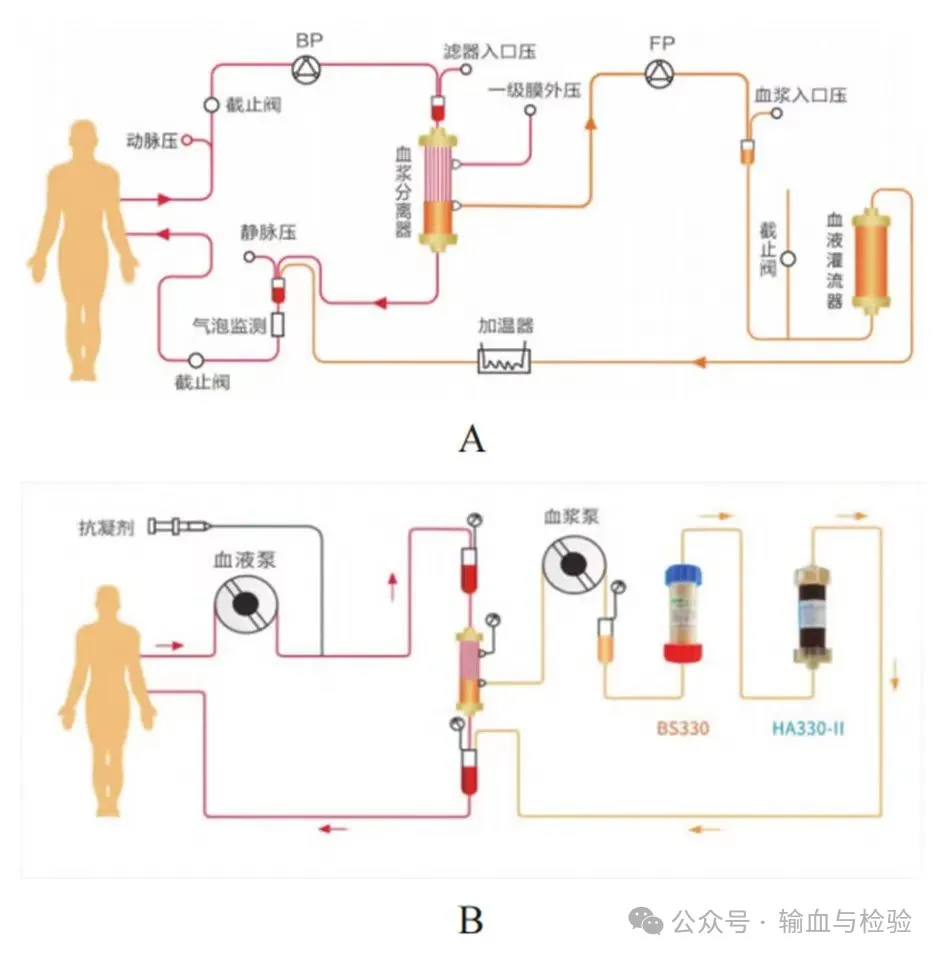

PA模式原理为应用膜式分离技术分离出的血浆流经灌流器时,血浆中的特定物质被吸附清除,吸附后血浆汇入静脉端血流回输至体内。PA可以避免灌流器对血细胞的破坏。

DPMAS是近年来应用于临床的新型人工肝技术,其原理是将分离出的血浆依次经过阴离子交换树脂(BS330)和中性大孔吸附树脂(HA330-II)两种灌流器联合吸附治疗,既可特异性吸附胆红素,还可清除炎性因子等毒素,且不丢失自体血浆。

A:血浆吸附;B:双重血浆分子吸附系统模式图

5.影响膜式血浆置换血浆分离速度的因素

(1)滤过膜面积膜面积越大,分离速度越快。常用的血浆分离器膜面积约0.45m2,血浆分离速度约1.0~1.5L/h。

(2)滤过膜性质滤过膜孔径形状、大小、均等度及孔径间隔大小均影响分离速度。

(3)血流速度血流越快,血浆分离速度越快。一般滤器应大于50ml/min。理想的速度为血流100~150ml/min,血浆分离30~50ml/min。使用时需参考不同滤器的说明。

(4)跨膜压力理论上跨膜压力越高,分离速度越快。但跨膜压力过高易导致血液内细胞成分阻塞孔膜,引起分离效率下降,且有发生溶血风险。保持跨膜压力小于100mmHg较为安全。

(5)血细胞比容提示血液内的有形成分,值越大血浆比例越小,从而分离速度减慢。

(6)血液黏滞度增大可导致分离速度减慢。

(7)特殊情况冷球蛋白血症患者行血浆分离时,如滤器温度低于体温,其球蛋白可沉淀于滤过膜上,导致血浆分离效能下降。

6.膜式血浆置换致病因子的筛选系数

筛选系数(sieving coefficient,SC)是指溶质在滤出液和原血浆中浓度的比值称为该物质的筛选系数。其计算公式为:

筛选系数=2×分离出血浆中溶质浓度/(血浆分离器进口处血浆溶质浓度+出口处血浆溶质浓度)

筛选系数代表滤过血浆分离器的膜对血浆中待清除溶质的分离能力,筛选系数越大,分离效能越好。影响筛选系数的因素包括:

(1)待分离物质的分子量。小分子如电解质,筛过分数接近1.0;大分子物质如蛋白质等,筛过系数<1.0;如不能透过滤过膜,筛过系数=0。

(2)滤过膜本身的理化性质,如膜孔径大小,所带电荷正负等。

(3)同一滤器随使用时间延长,对同一物质的筛选系数也会逐渐下降。

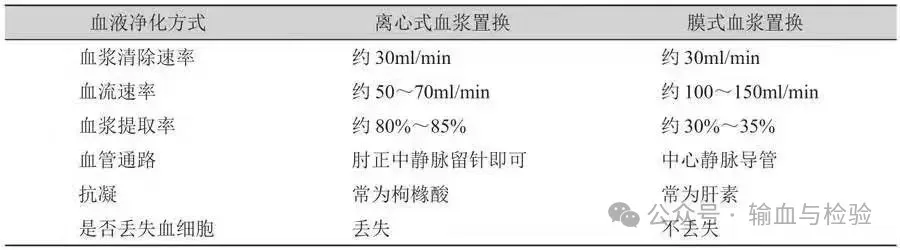

03离心式血浆置换与膜式血浆置换的区别

两种血浆置换在血浆清除率、血流速率、血浆提取率、血管通路、抗凝等很多方面存在区别。离心式血浆置换与膜式血浆置换的主要区别。