话说那“神秘的Valsalva动作”

Valsalva动作 (Valsalva maneuver)就是我们关闭声门使劲憋气时做出的动作,很像有大便干燥时如厕,用力“推屎”动作。

这个动作是由17世纪的一位内科医生、解剖学家Antonio Maria Valsalva首先命名的,他最主要科学研究是“人类的耳朵”。有意思的是这个动作发明之初其实是本意是来检查咽鼓管的通畅程度顺便帮助病人排出积在中耳里的脓液的。

他当时肯定万万没想到这么一个简单的动作,却在后世在心血管疾病的研究领域里开了花。其实,所说的Valsalva动作的神秘所在,就在于当我们细分了它在不同阶段对肺循环、体循环、左心、右心的影响,而产生的一系列变化。

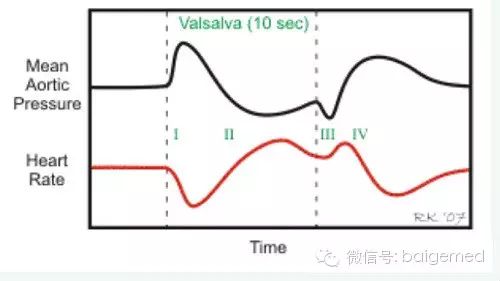

Valsalva过程可以分为4阶段:

注:不同学者对Valsalva的phase分法不同。下面的分法是按照呼吸时相分的,也就是把Valsalva算作呼吸中的一个特殊动作的分法。

Phase 1: 吸气过程。这个过程中膨胀的肺挤压了胸主动脉,使胸主动脉内压有一个短暂升高(compress thoracic aorta. Aortic pressure transiently rise)。

Phase 2: 屏住气。在吸气的末期,肺充满气体的时候关闭了声门。胸腔内压升高,导致上下腔静脉回流受阻,同时肺循环因为胸腔压力升高,阻力增大。也就是回流右心血量(right heart preload)减少的同时,右心后负荷(right heart afterload)还增大了,左心接受到了很少的肺静脉来的血液,左心前负荷(left heart preload)减少,左心输出量减少,血压降低,刺激压力感受器,反应性的心动过速出现。

上面的这个phase2,就是我们平时说的Valsalva动作。

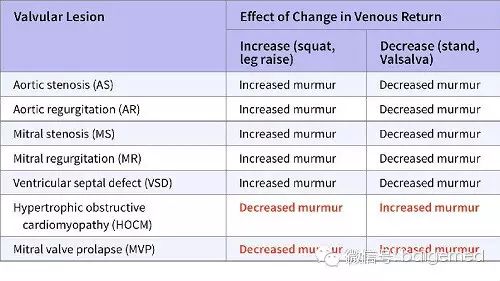

在2014年之前的很多USMLE书上都有对肥厚梗阻行心肌病和二尖瓣脱垂(MVP)在前负荷减少或者增加的情况下,杂音变化的描述,就像下面(注意,此处有巨大槽点,详情请见文章最后面“槽点框”):

从理论上推测,当回心血量减少时,大部分心脏杂音都会因为通过的血流量减少而音量变小。而唯独除了两个:

- 肥厚梗阻行心肌病(HOMC)

- 二尖瓣脱垂(MVP)

他们竟然是升高的,原因如下:

- 肥厚梗阻行心肌病(HOMC),是左室流出道被堵住了,而当回心血量增加时,可以把左室和流出道一并推开撑大,狭窄得以缓解,液体湍流变少,这样杂音就降低。而反之,回心血量减少杂音就增强了。

- 二尖瓣脱垂(MVP)是因为回心血量减少,导致在左心室膨胀不足,原本就松的二尖瓣的腱索就更松了,更无法将二尖瓣关闭在正常位置才产生返流,所以增大。反之,血量增加,二尖瓣腱索被扩张的心室相对拉紧,所以减小。

更愿意探索的同学,还会发现valsalva还存在着不为人知的Phase 3、4。

Phase3: 非常短的一个瞬间Phase。这时突然松气时,lung compression is removed,胸廓内压突然改变导致主动脉压力随之改变。

Phase4: 左右心之间,之前利用憋气的气压导致的阻力完全消除了。rapid filling of heart –> output↑ –> aortic pressure↑ –> stimulate Vagal nerve –> Reflex bradycardia

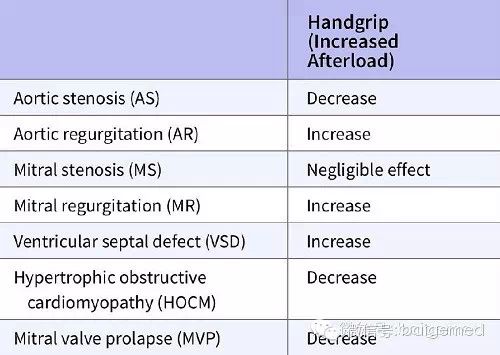

看完了影响preload的valsalva动作,我们再来看看可以影响afterload的动作们。

Hand grip maneuver:死命握拳动作的动作

当我们握紧拳头的时候,肌肉就会挤压外周的小血管造成血管顺应性被动降低,进而血压上升。直接结果就是左室的后负荷变大,血都出不去了,于是随之撑开左室,相对“缓解”了左室流出道梗阻的现象,肥梗心的murmur就下降了。

但是其他的反流性杂音就会因为后负荷的增大而更容易反流,所以杂音会变大。

最后一个动作!Rapid Squatting(蹲踞)/ leg rise(对于无法突然快速squat的人采用)

Rapid Squatting/ leg rise:猛地蹲下

这个动作,下肢的静脉都被肌肉快速地积压。下肢的静脉,又被称作是容量血管,是储存很多血液的地方。所以这种快速挤压就会导致下肢大量的血液都回到心脏。

在肥梗心里面,多回流的血撑开了流出道,所以murmur减少。在MVP里面,多流回的血让心室撑得更大,所以反流的程度就小,进而murmur也变小。

然而,squatting 时间长了,情况就不一样喽~ 如下图↓↓↓

严重弯曲打折的动脉血管,从流体力学上直接造成了外周阻力增加了。我们在法洛四联症(Tetralogy of Fallot)经常见到小孩子蹲下来,其实就是借着这个后负荷增加,来减少原来右向左的分流,缓解症状。

巨大槽点

然而,有趣的是在2015年的First Aid上,却默默的保留的肥厚梗阻性心肌病杂音变化的同时,把对二尖瓣脱垂(MVP)于前后负荷的变化给修改掉了,不再继续说它对杂音大小的影响了,只描述了对onset of click/murmur的影响:

- increased preload or increased afterload: late onset of click / murmur

- decreased preload or increased afterload: early onset of click / murmur

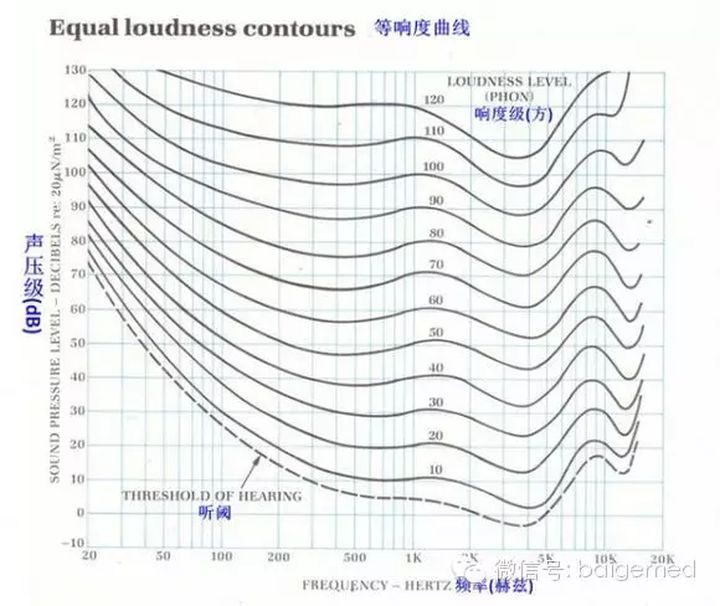

那这又是为啥呢?这是一个物理学概念。因为声音的物理强度(声强)只与振幅有关,用的是压力单位Pa或者dB。但是声音的人耳感受强度,却和振幅和声音频率都有关,这个人耳感强度,叫做“响度”。

辐射一个概念:等响。如下图,200Hz的30dB的声音,和1kHz的10dB的声音,在人类的耳听起来是一样的,也就是具有相同的响度。

二尖瓣脱垂时候,人耳通过听诊器听到的杂音大小,是响度的表现,同时还有声音的时长是否足够,让医生注意到它。在其他条件一样的情况下:

- 反流口很小的时候,频率高、流量小、反流时间稍短

- 反流口很大的时候,频率低、流量大、反流时间稍长

在这种情况下,让医生用听诊器来判断如此多因素影响的杂音大小以及变化,太难太不靠谱了!

2015年的USMLE书上,不再提前后负荷的变化对二尖瓣脱垂(MVP)杂音大小的影响,是很细腻很人性化的一个进步!随着其他技术的进展,这种靠单个医生主观感受的查体,可能会变得越来越不重要,赞!

同时,也赞一下为了真知孜孜不倦的下面的一席作者们:

作者:钱怡然(新浪微博 http://weibo.com/cambridgegirl)

修改者:

修改者:

修改者:

修改者:石琦(新浪微博:http://weibo.com/u/3661782652)